チャプター2

●前回までのあらすじ

2××××年。未来の地球のどこか。

仕事を終えた賞金稼ぎのジョンに、エージェントのナオミから更なる依頼がくる。

捕獲者はリザードマン(マリオ・キューザック)。

更にホッファが強奪した機密ディスクを奪還することが出来れば追加ボーナスを得られる。

ホッファはリザードマンの旧友であり、機密ディスクは近いうちにリザードマンの手に渡るはずだ。

ジョンは手がかりを求めて現地に飛ぶ。

◇

銃器を携帯しているジョンにとって民間の個人航空はなくてはならないものだ。

街の郊外の空港に着陸した飛行機の機体には「ROXY」と書いてあった。

あたりには旧式のグライダーが並んでおり、数機離着陸をするところだ。

ジョンは使い古されてヨレヨレになった黒のボストンバッグを手にタラップを降りた。

「お帰りも是非私をご用命ください」

ドレッドにサングラスのパイロットの男は、ジョンに大きく手を振ると自分の愛機に戻っていった。

ジョンは空港のロビーに入り、

南国から来たらしい赤黒く日焼けしたひげもじゃの男の脇を通ると出口を目指す。

ひげもじゃの男がペッパー・ビールを飲みながら見ているテレビには

“ホワイト・アロー”のCMが映っていた。

“いつでもどこでも迅速に”

モニターの中の女はひげもじゃの男に笑いかけていた。

ゲートをくぐると飛行機がまた一機、頭上を飛び立っていくところだった。

ジョンはコートのファスナーでマッチをすると、くわえていたタバコに火をつける。

少し離れたところにタクシーが並んでいるのが見えた。

ジョンが歩きだそうとした瞬間、コートの裾がなにかにひっかかった。

ジョンは足を止めた。

ジョンが足下を見下ろすと少女が立っていた。

三つ編みにクマのぬいぐるみを抱いた小さな少女。

少女はジョンのコートの裾を掴み、口をひん曲げてジョンを見上げて睨んでいた。

少女は親指で背後にある看板を指さす。

その看板は“禁煙地帯”のマークだった。

ジョンは少女を見つめたまま口をもごもごさせると、黙ってブーツのかかとでタバコをもみ消した。

◇

それは天から降ってきて、アスファルトの上で四散した。

ガシャン!!

路上を歩いていた小太りの女は、背後で何かが叩きつけられ砕ける音にド肝を抜かれ、

かぶりつこうとしていた買ったばかりのホットドッグを落としてしまった。

見ると粉々になった携帯電話らしきパーツが散乱していた。

女は空を見上げる。

一体どこから落ちてきたのか。

それよりそれに当たらなかったのは幸いである。

女は一瞬そう考えた後、アスファルトの上に転がる“今一番の関心事”を見下ろす。

女は埃まみれになってしまったオヤツを恨めしそうに睨んだ。

ここはビルの16階。

男は髪の毛が逆立ち、冷や汗を頭に向けて落としていた。

“なんでこんな目に会うんだ?”

スーツの男は16階のベランダから逆さづりにされていた。

男の足はジョンが持っていた。

男の命を支えているのはジョンの右手だけである。

男は“動くと割れそうな氷の上にでも居るかのように”両手を広げてじっとしていた。

「ああ〜、腕が疲れてきたな〜、ホレホレ」

「ま、待て!! わかった。言う! 言うよ!」

裏声でそう言うと男はあわてて続ける。

「カムナって人がいる。レディ・カムナって呼ばれてる。

この街一の情報屋で顔だ。あの人なら大抵のことが分かる。

あ、新しく流れてきたヤツのこととかも分かるはずだ。

この街にしばらく居るなら話をつけといたほうがいい」

ジョンは男のスーツの襟に左手をかけ持ち上げると安全な場所に下ろしてやった。

「う・・うぅぅ」

男は安堵して尻餅をついたままうめく。

「カムナ・・・。女か?」

「頼む。オレがチクったことは言わないでくれ。帰ったらドヤされるんだ」

「そのカムナってのはどこにいる?」

「・・ここから5ブロック離れた“ネジオ”って雑貨屋だ。表向きは星間物品売買やってる。

“レディー・カムナ”って呼ぶんだ」

「早く言やぁ携帯落とさずにすんだのにな」

「ああ〜、くそ。シャツ破れてるじゃねぇか・・」

「悪いな、シンディ」

「・・・くそぅ、おまえもか」

「何が」

「おれはシンディじゃねぇ」

「どうでもいいよ」

「どうでもよくねぇ。おれはシン・デリだ。シンディは女の名前だ」

◇

ダークスーツを着た巨漢の男が長い通路を早足で歩いていた。

奥の突き当たりのドアまでいくとノックを2回してから開ける。

“自分の体に合わせて設計されていない”ドアの入り口の縁で頭を打ち、いまいましそうに唸った。

巨漢の男はオリエンタルなすだれを抜けて奥にたたずむ少女に声をかけた。

「姐さん」

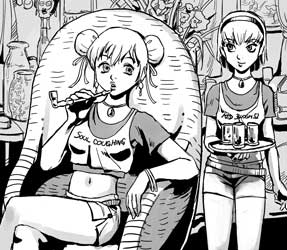

部屋の奥、少女は揃えた素足をデスクにかけ、籐で出来たイスに座ってキセルをふかしていた。

すだれをかき分けて入ってきたボブを、少女はニコリと笑いながらたしなめる。

「ボブ、“姐さん”はよしなよ。」

「うう・・ごめんなさい、レディー・カムナ。オッ、オックスのやつ・・・」

「なんだい」

「オックスのやつ、まっ、またクスリやってますぜ」

「えぇ? またかい? しょうがないねぇ。後でここへ呼びな。あたしから言うよ」

「はい、レディー・カムナ」

「・・・いちいち名前つけなくていいんだよ」

「そっ、それにオッ、オレのことグズなデブだって・・・」

「またそんなこと言ってんのかいアイツは。」

「うう・・」

「あんたは使えるやつだから雇ってるあたしのかわいい部下だよ。グズなんかじゃないさ」

「ううう・・・」

ボブはカムナの店【ネジオ】の、カムナのガードマンである。

2mを優に超す巨体の強面の黒人で、見た目通り腕が立つ。そして気はやさしく勉強家だ。

強く知性的で優しく魅力的な男であり、頼れる男なのだ。

・・・ただししゃべらなければ。

彼は一聴して分かる通り言葉に障害を持っており、そのことで人に軽く見られることが多いのだ。

深く知れば彼の良さはいくらでも理解できるのだが、

そのスローなしゃべり方からどうしても最初は誤解されてしまう。

「あんたのしゃべり方はしょうがないさ。もっと自信持ちな。いつも言ってるだろう?」

「・・・・・」

「なんだい、まだ何かあるのかい?」

「はっ、派手なコート着たヤツがた、訪ねてきてます」

「だからなんだい?」

「レ、“レディー・カムナに会わせろ”って」

「誰だい。名指しで?」

「んん〜」

「常連じゃないんだね?」

「はい」

「まぁいいよ、会おうか。いいよ、通しな」

カムナは主に骨董品や物品を星間売買しているが、

あちこちにコネクションを持ちこの周辺の街一番の情報通でもあり、

マフィアでさえも一目置く存在らしい。

そして、同時にこのあたりに存在するマフィア達のバランスを保っている、

いわば“顔役”のような存在だった。

見た目はこのラフな格好といい、本当に普通の女の子だ。

どう見ても10代であるが、その見かけらしからぬ落ち着きぶりはなるほど貫禄さえ感じさせる。

しかし“顔役”として直接表に出てくることはまずなく、謎めいた存在として一般には認知されている。

「リザードマン・・マリオねぇ・・。それとホッファかぁ・・」

カムナはキセルの煙をゆっくり吐き出しながらつぶやく。

ジョンはカムナの向かいのソファーに座っていた。

「聞いたことあるか?」

「−で、それを知ってたらあたしにはどんな得があるんだい?」

「それなりの礼はする」

「金なら間に合ってるんだ〜。金じゃ手に入らないようなものが欲しいね」

「恐ろしいこと言うね。あんたまだ10代じゃないのか」

「歳は関係ないね。このへんじゃあたしにそんな口の利き方するヤツいないけどねぇ」

「悪かった。悪気はないんだ」

その時奥の部屋から一人の少女が歩いてきた。

「カムナ、遊ぼうよぉ」

金髪のおかっぱ頭の少女だ。

「お客さん来てるから後でね。」

「早く遊ぼうよ。退屈なんだぁ」

「わかったよ。もうちょっとしたらね。その前にお客さんにお茶入れてあげて」

「うん。わかったよ」

そう言うとおかっぱの少女は奥に戻っていった。

「彼女は妹のヒメマルって言うんだ。・・・もっとも本当のヒメマルは事故で死んじゃったんだけどね。」

「?」

「彼女は妹そっくりのアンドロイドなんだ。性格や仕草やしゃべり方まで妹そっくりなの」

「アンドロイド? あの娘が?」

「バイオノイドとアンドロイドとの中間かな。妹の細胞は使っちゃいるけど多くの部分は人工なんだ。

本人はそう思ってないけどね。

ちゃんと意志もあるし、味の濃いものばっかり食べたがるところまでそのまま」

「でもアンドロイドだろ。」

「ああ。でもあたし自身彼女のことを本物の妹と同じように思ってる。

あんた彼女がアンドロイドだってわからなかったでしょ?」

「ああ」

「今現在手に入るアンドロイドでは最高の部類だと思うわ」

「高いのか?」

「ものすごく」

「・・・気持ち悪いくらいよく出来てるな。問題はないのか?」

「あるのよ、それが」

そこに丁度ヒメマルが3人分のティーの入ったグラスをトレーに乗せて現れた。

「どうぞぉ。このティー、アイスがおいしいのよ」

そう言ってジョンに差し出されたグラスはいきなりテーブルの上で砕け散った。

「あっ!!・・・ご、ごめんなさぁい!」

ヒメマルは自分で握りつぶし、粉々にしてしまったグラスとティーをハンカチで拾い集めながら、

ジョンに頭を何回も下げた。

「いいよ、ヒメマル。あたしやっとくから」

「で・・でもぉ」

「うん、いいから。残りのティーはそこにおいといて。気にしなくていいから」

ヒメマルはカムナを見つめてオロオロしている。

その姿は学芸会で数少ない出番をトチり、

楽しみに見に来ていた母親が「ガッカリしたんじゃないか」と気遣う娘のようだ。

ガックリと肩を落としたヒメマルはまた奥の部屋に引き上げていった。

「時々力の制御がうまくいかないみたいなの。

どうしても肉体と人工の部分がうまく馴染まない部分があるみたいで。」

「なるほどなぁ・・・」

「あと、情緒も不安定な時があるかな。他人に危害は絶対に加えないように制御されてるけど」

カムナはジョンのほうをチラと見たあとキセルを吸い込み言う。

「あんた、その男の持つディスクには何が入ってるか知ってる?」

「なんだ、そんなことまで知ってるのか」

「広く情報を仕入れてるのがあたしの強みさ。

そのディスクの中身は今言った“肉体と人工物の共有”についてなのよ」

「・・・へぇ」

「あたしが今一番欲しいものはそれね。ヒメマルのために」

そしてカムナは続ける。

「報酬はその男のディスクを“覗かせてもらう”ってのはどう?」

「うーむ・・・」

「もちろんあんたからデータを手に入れたことは秘密にするよ」

「もし手に入らない場合は?」

カムナはジョンの肩をスッと撫で下ろすと言った。

「・・・あんたが一晩ベッドであたしに奉仕する」

「冗談だろ?」

「冗談よ」

カムナはニコリと笑うと続ける。

「あんたラッキーだったね。ホッファはこの街にいるよ。

ってことはリザードマンもやってくるよ。ディスクを受け取りにね」

「そうだな。」

「宿泊はこのあたりになるはずよ」

そう言うとデスクのコンピューターのモニタから、マップとメンバーのプロフィールを見せた。

「あなたのこの街での滞在を認めるわ。

ディスクを手に入れるために必要なことがあれば言いなさい。

出来る範囲で手を貸すわ。

細かい情報は後でデータにして渡したげる。明日もう一度来て」

「ああ。助かるよ」

「ヒメマル。お客さんはお帰りよ。ご挨拶なさい」

「はーい」

ヒメマルはカムナの隣に駆けつけてくると言った。

「先ホどはシツレイしマした。オケガ・・お怪我・・オケ・・ガ・・

ありマセんカカカカ・・デスか・・・ギギッ・・」

ヒメマルの顔は左半分が不自然にひきつり、口からは歯茎が見えていた。

「・・・こういうのを直したいの。今みたいなことがあると、いつもこうよ」

カムナは苦笑しながらキセルの煙を大きく吐き出した。

「あたし達の街にようこそ。明日から祭が始まる。楽しんでいくといいわ。もちろん仕事と共に」

ジョンにほほえむカムナの隣で、ヒメマルが顔面をひきつらせ顔を左右に揺らしていた。

◇

ジョンはバーのカウンターで、GPSの機能を利用してカムナが渡してくれたデータを読んでいた。

ウォッカをなみなみと注いだグラスをあおるとGPSのスイッチをオフにした。

「遊んでかない?」

1人の女がジョンの右横に立っていた。

「ああ、一杯つきあってくれ」

女はチョコンその席に腰掛ける。

女は色気を感じさせる豊かな体つきとは裏腹に、どこか子供っぽい仕草をしている。

「頼んでもいい?」

女はジョンのグラスを大きな身振りで指さすと飲むものを催促した。

ジョンが頷くと、女はジョンと同じものを頼んだ。

「えへへ、お兄さんどこから来たの? よそ者でしょ」

「わかるか?」

「ここにはさ、こんなコート着てる歩いてる人いないもん」

「きみの名前は?」

「サラ」

「サラ。いい名前だね」

「えへへ、ありがと。お兄さんいい男だからお金いらないよ。

・・・・っていいたいとこだけど生活かかってるからね。いっぱいサービスさせてもらうね」

「いや、今はそういうのいいんだ。話だけ付き合ってくれたら」

「え? なんだぁ。抱いてくんないんだぁ」

「金は払うよ」

「・・あたいタイプじゃないんだ?」

「かわいいよ」

「じゃ、なんで。立たないの? あたいが直したげるよ」

「へぇ、そんなことできるのか」

「うん。あたいってば、なんか癒しちゃう人みたいなの。お客さんの中には結構多いのよ、立たない人」

「いや、それは心配ないよ。まだまだ現役だ」

「そうだね、お兄さん強そうだもん。仕事抜きで遊びたいんだけどなぁ」

「今仕事中だからね。オレ実は警官なの」

「ウソだぁ、あたいわかるもんね。」

ジョンは笑うと入り口に今入ってきた男に目をやる。

サラは声を潜めるとジョンに言う。

「お兄さん、あれが警官だよ。信じたくないけど」

今入ってきたコート姿の男はカウンターの奥まで行くとマスターを呼んだ。

「そうだな、渇いたな。喉が」

男は両手をカウンターの前に乗り出してもみ手しながら言った。

「潤せるのを頼むわ。喉を。乾きを。」

しばらくするとマスターはホットラムの入ったグラスを男の前に置く。

そして何かの封筒を男のコートの袖の中にそっと入れる。

「うまいな、いつも。オマエの店の酒は」

男はそう言うとバターの浮いたホットラムを一口すすった。

マスターは無表情に会釈するとカウンターを離れた。

「見たかい? ああやって方々に賄賂をせびりに来るセコい野郎なのさ。まるで寄生虫さ」

顔をしかめながらサラは小声で言った。

ニヤニヤしながらホットラムを味わっていた男はジョンの姿に目をやった。

男はジョンのほうに歩みよると顔を近づけながら言う。

「いつからここにいる? ああ、おまえだ、十字架の。観光か?」

「ああ、そうだ」

「つくなよ、ウソを」

「酔っぱらいに来てるだけですよ」

「覚えておくぞ、おまえの顔を。おまえは何か臭う」

「ただの観光ですよ、おまわりさん」

「ここで盗みや殺しなんかやってみろ。生きて街から出さんからな」

サラは横から男の声をさえぎる。

「よしなよ。あたいのお客さんに」

「商談不成立そうだな、その男は。オレが買ってやろうか?」

「警官が女買っていいのかい」

サラは皮肉めいた笑いを浮かべながら言う。

「パクってもいいんだぞ、ナマ言ってると」

「お金きっちり払ってくれるんならいいけどね」

「ちっ、どこででも商売すんじゃねぇぞ。買ってやるよ、今度な」

ジョンは黙ったままタバコの煙を深く吐き出す。

男は漂うタバコの煙を右手で払うと言う。

「どこから来たのか知らんが−」

「おぼえとけ。ドナヒューだ、このあたりの担当の」

ドナヒューは〈サラの飲んでいた〉グラスをとると、中のウォッカを一機に飲み干す。

「容赦せんからな、よそもんが地元で暴れるのは。起こすなよ、いさかいを。」

◇

ホテルの一室、男はベッドに腰掛け、女に背を向けた形で食い入るようにテレビの画面を見つめていた。

テレビの画面に流れているのは大昔のテレビアニメ「トムとジェリー」。

男の後ろではスパニッシュ系の褐色の女が、タバコをふかしながら退屈そうに天井を見つめている。

「早いね、おじさん。アタシはラクだからいいけどサ」

男は黙ってテレビの画面を見つめ続けている。

「なんなの、このお子ちゃまマンガは? つまんないな。サタデーナイトライブ22見ようよ」

男は答えずテレビの画面を見つめ続けている。

「どうする? 時間あまってるけど。まだヤルんなら追加料金もらうよ」

「金なら十分やるさ」

男は振り返ると満面の笑みを浮かべながら、女の吸っていたタバコを取りふかす。

そしてベッドと女の両手に、テーブルに置いていた手錠をかける。

「オレのことを言ってなかったな。改めて自己紹介しよう」

「あのね、あたしハードなプレイはダメだからね。」

女は動じることなくクールに言い放つ。

「オレの名前はマリオ。マリオ・キューザック。リザードマンって呼ばれてる」

そう言うと女をベッドに押さえ込む。

「ねぇ、わかってんの? 痛いことしたらうちの頭が黙ってないよ」

リザードマンは女の首に両手をかける。

「ちょっと・・!! 乱暴はダメだって!!」

「トムとジェリーはホントは仲良しなんだよ。」

リザードマンはそう言うと女の首にかけた両手に力をこめる。

「・・うぐっ・・・なっ、なにを・・・」

そして女の両足を開き、そそり立ったものを陰部につきつけた。

そして一気に腰を沈めて突き刺した。

「ひぃっっ!!」

準備もなく乾いたままの性器への乱暴な侵入に女は叫んだ。

だがそれより苦しかったのは喉をしめつけるリザードマンの両手。

女はあわてて男を引き離そうとするがリザードマンは体全体で女を押さえ込んだ。

「クリスマスの晩にな、トムとジェリーはケンカして、トムはジェリーを外に追い出すんだ。

雪がごうごう降り続く家の外に閉め出しちゃうんだ。“おまえなんか死んじゃえばいい”ってな」

「・・ぐぐぐ・・・・うぐぅ・・・」

「しばらくしてから・・・トムが心配になって・・・外に出るとな、

ジェリーはカチンコチンに凍ってるんだ」

リザードマンの腰がリズミカルに動く。

「・・うぁ・・・・ひぃ・・・」

「トムはあわててジェリーを家に連れ帰って・・ハッ・・あっためるんだが、

ジェリーは・・ハッ・・ピクリとも動かないんだ」

「・・あぅ・・・・ぐぐぐ・・・」

女は拳に力を入れて体をバタつかせるが身動きがとれない。

みるみる顔中が真っ赤に染まり額には血管が浮き上がる。

女は息をしようと必死にもがく。

リザードマンは突然手に入れた力を緩めた。

息が出来るようになった女は咳き込んだ。

涙と鼻水をダラダラと流し、激しく咳き込みながら必死に酸素を取り込もうとする。

「・・ひっ・・ぐへっ・・はぁっ、ひぃっ」

しかし、リザードマンはまた女の首にかけた手に力を入れた。

女の体はまたもや緊迫し暴れだした。

空を切った足が壁に何度もぶち当たった。

リザードマンの陰茎はギュウギュウと締め付けられた。

「おぅっっ! はははは、これだよこれ!!」

暴れる度に締め付けられていく快感にリザードマンは満足していた。

リザードマンは再び腰を上下し始めた。

「それでな、ハッ・・ハッ・・ホントはジェリーがトムを心配させてやろうと・・

ハッ・・死んだ・・・マネしてるんだけどな」

リザードマンの腰の動きが早さを増す。

「・・ぁあ・・・・うぐぅ・・・」

女は頭を左右に激しく振り、必死に腰を立てようと力を入れる。

「おっ! ・・そうそう。それそれ!!

それでな、ジェリーが・・・もうそろそろ死んだマネは・・やめようって・・・ハッ

目をあけると・・・ハッ、ハッ・・トムは・・・・トムは大喜びするんだ」

「・・ぐっ・・ぐうっ・・ひっ・・・」

するとリザードマンは手に入れた力をまた緩めた。

女は激しく下半身を突き上げられながらもなんとか息が出来るようになった。

咳き込みながらも必死に酸素を取り込もうとする。

乾いた膣は摩擦で出血していたが、その痛みを感じる余裕は彼女にはなかった。

そして、リザードマンはまた女の首にかけた手に力を入れた。

女の体がまた暴れだした。

女の恐怖と地獄の苦しみが、リザードマンの下半身に強烈な快楽を加えた。

「うっ! おうおう、よく締まるわ」

「・・げぇ〜〜っ・・・・ぐぇっ・・・」

女の口はまるで沸騰しているかのように、ゴボゴボと小さな泡を吐き出した。

「トムが言うんだよ。“よかった! 生きてたんだね!!”って・・ハッ・・ハッ・・・

ジェリーに頬ずり・・ハッ・・してワンワン泣きながら・・ハッ・・抱きつくんだ」

リザードマンの腰が女を乱暴に突き上げる。

ギシギシと激しく軋むベッド。

女はもがき続ける。

そして、またリザードマンは手に入れた力を緩めた。

女の体は酸素を求めて激しく息を早める。

「・・あぐっ・・うがっ・・・はっ、はっ・・うふぁ・・・」

その姿は水面で口をパクつかせる金魚のようだ。

しかし、リザードマンはまた女の首にかけた手に力を入れる。

女の体は一瞬の安堵の後に、更に続く苦痛に暴れだす。

「あ〜〜、そうだ〜、いい調子だぞ」

女が苦しみもがく度、下半身を締めつけられる快感にリザードマンは酔いしれていた。

女は逃れようとして体中をバタバタさせているが、覆い被さったリザードマンの体と

手錠で繋がれた腕から自由になることはない。

「どうだ、いいエンディングだろ? ハッ・・ハッ・・・泣けるだろ?」

女は必死に息を吸おうと体中の筋肉を使って動いているが、

もちろん逃れることもまともに息をすることも出来ない。

永遠に続くとも思われる責め苦に女は絶望しつつも、

その体は生を求めてひたすら体の自由な部分を使って脱出を試みていた。

だが逃れることは出来ない。

「おっ、・・・もうちょっと・・フン! フン!・・・さぁ、フィニッシュといこうか」

リザードマンは更に腰の動きを速めると、女の喉に両親指をかけ力をこめる。

「・・ひゅっ・・ひゅっ・・」

女は完全に呼吸を遮断され更なる苦痛を味わう。

一段と激しい抵抗を試みる。

が、ついに最後に体を硬直させ、大きく弓なりにさせたかと思うと動きを止めた。

女は動かなくなった。

「うっっ、・・・おぉ〜〜・・・おぉぉぉぉぉぉ・・」

リザードマンは女の断末魔とともに押し寄せた強烈な快感と同時に、 女の奥深くにぶちまけた。

女は白目をむき、口からは唾液と白い泡を流している。

すでに女の体は力を失い、リザードマンの動きに合わせて、人形のようにだらしなく揺れた。

リザードマンはビクビクと痙攣する自分の腰を更に女に何度も打ちつけた。

長い射精が続いた。

大量の精液が死んだ女の体に注がれる。

リザードマンの腰の動きに合わせて力なく揺れる女の体。

やがて快感を味わい尽くしグッタリしたリザードマンは女に言う。

「・・・はぁ〜〜〜・・・しゃべらなくなったおまえはカワイイぜ」

女は既に息絶えていた。

テレビの画面ではダイナマイトに火をつけるジェリーが、

目玉を飛び出させて逃げるトムを追いかけていた。

「あっはっは! ♪なっかぁ〜よ〜くぅ〜ケンカしなぁ〜〜♪ かぁ」